近日,市政府印发《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》(文末附规划全文)。

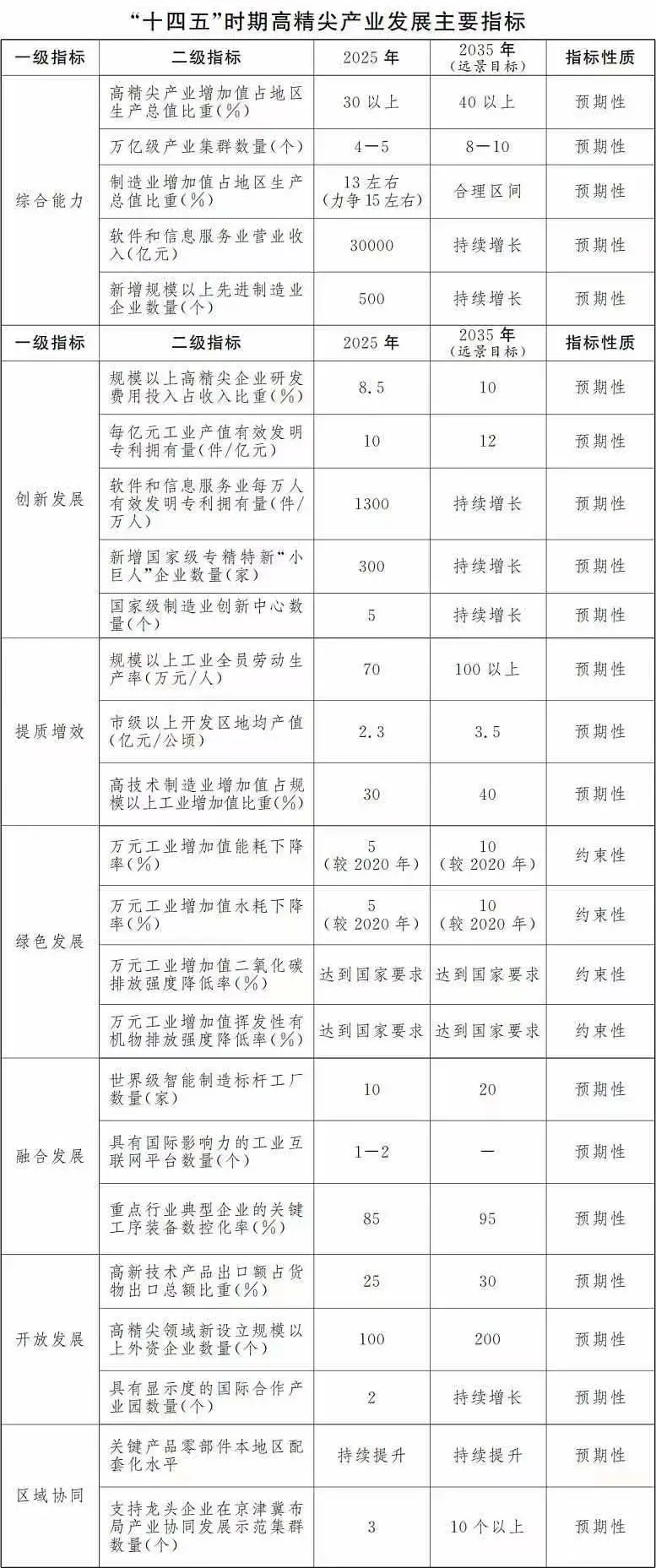

规划提出,到2025年,北京高精尖产业增加值占地区生产总值比重将达到30%以上,万亿级产业集群数量4到5个,制造业增加值占地区生产总值13%左右、力争15%左右,软件和信息服务业营收3万亿元,新增规模以上先进制造业企业数量达到500个。

“十四五”时期是北京落实首都城市战略定位、建设国际科技创新中心、构建高精尖经济结构、推动京津冀产业协同发展的关键时期。在全球创新版图重构以及我国加快构建双循环新发展格局的时代背景下,北京高精尖产业要坚持以首都发展为统领,巩固产业调整转型的良好势头,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,全力推进高质量发展,切实肩负起国家赋予的使命和责任。

北京发展高精尖产业已经有一定基础。数据显示,2020年全市高精尖产业实现增加值9885.8亿元,占地区生产总值比重达到27.4%,较2018年提高2.3个百分点;培育形成新一代信息技术(含软件和信息服务业)、科技服务业两个万亿级产业集群以及智能装备、医药健康、节能环保、人工智能四个千亿级产业集群。

经过前期的创新积累和产业孵育,北京高精尖产业发展进入了创新自主化的攻坚期、产业集群化的发力期和数字智能化的迸发期。

规划提出:“十四五”时期,北京将推动产业“换核、强芯、赋智、融合”,加快产业基础再造提升、产业链条优化升级、智能绿色全面覆盖、制造服务深度融合、区域发展开放联动“五个突破”,推进动力转换、效率提升、结构优化“三大变革”,实现高精尖产业质量、能量、体量“三量提升”,打造一批具有全球竞争力的万亿级产业集群和领军企业。

规划按2025年和2035年设定了目标:

2025年主要目标:以高精尖产业为代表的实体经济根基更加稳固,基本形成以智能制造、产业互联网、医药健康等为新支柱的现代产业体系,将集成电路、智能网联汽车、区块链、创新药等打造成为“北京智造”“北京服务”的新名片,产业关键核心技术取得重大突破,国产化配套比重进一步提高,生产效率达到国际先进水平,绿色发展更加显著,京津冀产业协同发展和国际产能合作迈向更高层次。

2035年远景目标:在全国率先实现新型工业化、信息化,基本实现产业治理体系和治理能力现代化,具有首都特点的高精尖产业体系更加成熟,产业综合竞争力位居世界前列,保持与首都经济社会发展阶段相适应的先进制造能力,广泛形成智能、绿色生产方式,产业自主创新能力显著提升,京津冀产业协同发展新格局全面形成。

梳理主要指标就能发现,到2025年,北京高精尖产业增加值占地区生产总值比重将达到30%以上,万亿级产业集群数量4到5个,制造业增加值占地区生产总值13%左右、力争15%左右,软件和信息服务业营收3万亿元,新增规模以上先进制造业企业数量达到500个;

到2035年,北京高精尖产业增加值占地区生产总值比重将达到40%以上,万亿级产业集群数量8到10个,制造业增加值占地区生产总值保持合理区间,软件和信息服务业营收、新增规模以上先进制造业企业数量持续增长。

发力创新药、新器械、新健康服务三大方向,在新型疫苗、下一代抗体药物、细胞和基因治疗、国产高端医疗设备方面构筑领先优势,推动医药制造与健康服务并行发展。北部地区重点布局昌平区、海淀区,南部地区重点布局大兴区、北京经济技术开发区,力争到2025年医药健康产业实现营业收入1万亿元,其中医药制造达到4000亿元。

(1)创新药。

以MAH制度(药品上市许可持有人制度)全面实施为契机,完善CRO(合同研究组织)、CMO/CDMO(合同生产组织/合同研发生产组织)等平台服务体系,推动重点品种新药产业化。推进多联多价疫苗和新型疫苗研发及产业化,布局应对突发性传染病的疫苗研发生产体系;建设抗体药物产业化平台,支持抗体药物新靶点和新适应症的产品开发,布局新兴抗体药物研制;搭建基因编辑平台,加快间充质干细胞、CAR-T(嵌合抗原受体T细胞治疗)、溶瘤病毒产品、非病毒载体基因治疗产品研制;加速研发治疗恶性肿瘤、心血管病等重大疾病的创新药,发展首仿药和高端仿制药;持续推进中医药经典名方、制剂工艺和新剂型开发;支持特殊人群临床短缺药物、高端制剂和给药系统的研发及产业化。推动疫苗新品种产业化生产基地、大分子抗体药物生产基地、大分子生物药CDMO平台等重大项目建设。

(2)新器械。

聚焦高值耗材、高端医疗影像设备、体外诊断、生命科学检测仪等领域培育一批国产标杆产品。支持生物可吸收支架、心脏起搏器、骨科材料、神经及软组织功能修复材料等高值耗材研发;发展以超导磁共振为代表的高端影像设备,鼓励填补国内空白的创新影像设备产业化,推动磁共振成像、数字平板放射成像系统、数字减影血管造影X线机、口腔锥束CT系统(断层扫描系统)等升级换代,搭建医学影像大数据云平台,研制手术机器人等创新产品;推动即时检验系统等体外诊断产品及试剂升级换代,加强体外诊断设备、检测试剂和数据分析系统的整合创新;支持发展高通量基因测序仪、新型分子诊断仪器等生命科学检测仪。

(3)新健康服务。

推动医工交叉创新融合发展,建设集“医教研产用”于一体的生命科技创新平台型医院;发展互联网医疗,“智能+”健康管理、医疗人工智能、数字化中医诊疗等服务业态;率先推动应用5G、人工智能的心脑血管重大疾病防控、智能可穿戴监测、急救诊断、辅助诊断等场景落地;培育美丽健康产业,支持医药健康创新技术向个性化美容健康领域延伸。

医疗器械、新材料、人工智能;

一定技术壁垒