导 读

和义广业【行业研究】之神经损伤及修复行业研究,将通过对不同神经损伤的概念、造成的原因、修复/治疗的思路进行详细介绍,涉及中枢神经系统和外周/周围神经系统,还梳理了国内外具有相关产品线的公司,分析公司不同的技术路线、材料来源和产品效果。本篇主要对中枢神经系统损伤后的修复技术路线(原理)进行详细介绍。

本篇共 2078 字,阅读时间预计 2 分钟

中枢神经损伤修复的技术路线

中枢神经损伤无法治愈的根本原因在于神经元不能再生。

研究证明,包括人类在内的成年哺乳类中枢神经系统中,终生存在着一些通常处于静息状态的神经干细胞,这为利用成体内源性神经干细胞修复脑和脊髓损伤提供了物质基础。

然而,与中枢神经发育期的环境不同,成年中枢神经系统中存在着诸多抑制神经发生的因素。一旦发生损伤,这些内源性神经干细胞就会被激活进而分化为神经胶质细胞,参与胶质瘢痕的形成,而不倾向于分化为神经元。

因此,改善损伤局部的微环境(物理、化学、生物等因素),引导内源性神经干细胞增殖并高比例地向神经元分化,是解决中枢神经损伤再生的关键科学问题。

随着组织工程学的发展,生物材料可以被制作成具有特定空间结构的支架,不但可以向周围组织长时程递送神经营养分子,而且可以通过表面修饰控制细胞的附着、迁移、增殖和分化,以创造一个有利于再生的微环境。因此,通过调控损伤局部微环境,激活中枢神经系统内源性神经发生来修复脑和脊髓损伤是今后的发展方向。同时,也需要注重脊髓损伤后残留神经轴突的保护和利用。

针对中枢神经创伤的治疗,其治疗思路(机理)多种多样,包括轴突再生、组织修复、重新激活沉默的神经环路和脑机接口这几种不同的治疗思路,下面是不同治疗思路的详细介绍:

对于中枢神经损伤的患者而言,中枢神经功能缺失通常是永久性的,因为成人神经系统在受伤后会失去再生的能力。成年哺乳动物的绝大多数中枢神经纤维(轴突)损伤后不能再生,主要有两方面抑制因素:一是神经细胞缺乏内在的再生能力;二是损伤区域会有瘢痕组织的形成。

在过去的几年中,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心的李毅教授团队通过小鼠模型进行基础研究发现,在小鼠视神经损伤模型、脊髓损伤模型及中风模型中,通过基因特异性敲除或过表达,能够促进受损的神经轴突再生,重建相关功能1。这提示,未来有希望通过基因治疗手段,操控某些基因表达,使中枢神经的再生能力变强。

除了提高神经元自身的生长能力以外,加速受损组织修复也能促进神经再生。研究发现新生小鼠脊髓损伤后的修复过程与成年小鼠不同:新生小鼠的脊髓修复不伴随瘢痕形成,损伤区域也没有持续的炎症细胞聚集,从而促使大量神经轴突穿过损伤区域;而成年小鼠的损伤区域则有大量炎症细胞堆积、伴随纤维化瘢痕形成以及极少量神经轴突再生。

进一步探究发现小胶质细胞是这种无瘢痕伤口愈合的主要组织者,在新生小鼠中枢系统中特异性去除小胶质细胞后,这种无瘢痕伤口愈合和轴突再生将不会发生。这提示未来可以通过移植各种神经元、神经胶质细胞和(或)凝胶材料等增强中枢神经系统组织修复能力、促进炎症消退并降低瘢痕组织形成,从而实现更多的神经再生。

约90%脊髓损伤患者的患处并非全横断,在受损的脊髓节段上,往往会残存一些未断开的神经纤维。然而,即便脊髓损伤处残留有未断开的组织和神经纤维,仍有约一半的脊髓损伤瘫痪患者会完全丧失对肌肉的控制,在轮椅上度过余生。这些残存的神经纤维可以通过共转体或或信号分子等激活其损伤后被休眠的残存神经环路2,这些残存神经环路被休眠是由于兴奋性和抑制性平衡受到破坏所导致。通过药物处理、基因治疗或化学遗传学操作,重建损伤区附近神经元的兴奋-抑制平衡,能够唤醒脑-脊髓固有神经-运动神经环路,实现运动功能恢复。

随着柔性电极、硬膜外刺激、光遗传学及脑机接口等技术的不断进步,国内外逐渐开始探索物理干预方法治疗神经损伤类疾病,如应用脑机接口技术,结合深部脑刺激、脊髓硬膜外刺激、神经性假肢及康复训练,实现中枢神经损伤及瘫痪后动物或病人的功能重建。

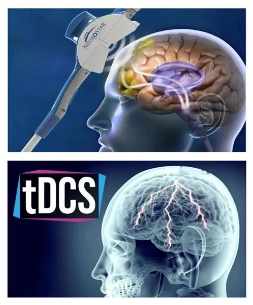

例如在AD的物理干预治疗中,临床上有两种主要无创无痛的脑电刺激治疗:重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation ,rTMS)和经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation ,tDCS)。

rTMS和tDCS作为两种新兴治疗AD的方法,通过激活中枢神经系统中神经元回路的突触活动,均可在一定程度上提高AD患者的认知功能,但它们也存在局限性。电流只能到达大脑皮层,难到达前额叶内侧、岛叶、扣带回等大脑深部区域,其次重复使用rTMS也可能会引发癫痫,对人体造成潜在的危害3。近年来,红外光治疗由于产生的副作用小且治疗区域深而逐渐被人们青睐。此外,从红光到红外光范围内的其他波长的光也被证明可以改善AD症状。

图 AD的物理干预治疗

参考文献:

[1] Liu Y, Wang X, Li W, Zhang Q, Li Y, Zhang Z, Zhu J, Chen B, Williams PR, Zhang Y, Yu B, Gu X, He Z. A Sensitized IGF1 Treatment Restores Corticospinal Axon-Dependent Functions. Neuron. 2017 Aug 16;95(4):817-833.e4. doi: 10.1016/j.neuron.2017.07.037. PMID: 28817801; PMCID: PMC5582621.

[2] Parent LR, Bakalis E, Proetto M, Li Y, Park C, Zerbetto F, Gianneschi NC. Tackling the Challenges of Dynamic Experiments Using Liquid-Cell Transmission Electron Microscopy. Acc Chem Res. 2018 Jan 16;51(1):3-11. doi: 10.1021/acs.accounts.7b00331. Epub 2017 Dec 11. PMID: 29227618.

[3] Iaccarino H F, Singer A C, Martorell A J, et al. Gamma frequency entrainment attenuates amyloid load and modifies microglia. Nature, 2016, 540(7632): 230-235

封面图来源:图片来视觉中国,侵删

排版:大大怪

医疗器械、新材料、人工智能;

一定技术壁垒