近日,“广西一高校1.31亿科研经费成果转化率为0”的话题登上热搜。

报告透露,1所高校累计获得财政投入科研经费1.79亿元,实施科研项目702个,仅有5个项目成果实现市场转化,占比0.71%;1所高校累计获得财政投入科研经费1.31亿元,实施科研项目862个,实现成果转化0个。

“中国高校科技成果转化率低”又被旧事重提。耗资巨大,却“成果寥寥”,投入产出比引发热议。有网友戏称系 “消失的科研经费”;但也有网友质疑,科研本来就是啃硬骨头,不能“既要马跑,又不让马吃草”,网络上流行的“中国科技成果转化率仅为30%,发达国家达60-70%”的观点也被重新提起。

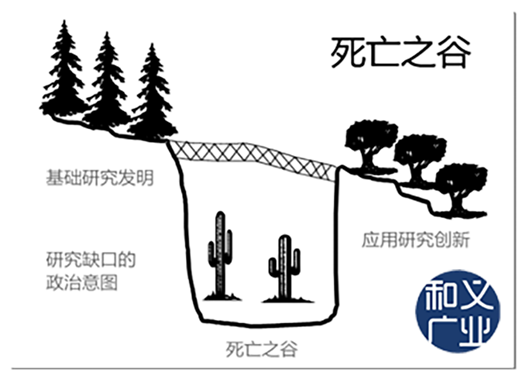

实际上,科技成果转化是一个复杂的过程,科研成果从实验室到产业化、从想法到市场的挑战被形象地比拟为“死亡之谷”,如图1所示,很多科研成果 “夭折”在了实验室。

图 基础研究与应用研究之间的死亡之谷

如何加速推动科技成果转化,将创新成果转化成看得见的“生产力”?纵观国际,美国、日本、德国、以色列等发达国家对科技成果转化方面各有运营模式和特点。和义广业创新平台梳理了海外国家成果转化运行模式,分享给大家。

01 政府立法引导转化

为促进科技成果转化,美国制定了一系列促进科技成果转化的法案,构建起比较完善的法律体系,例如,1980年颁布的《拜杜法案》《史蒂文森法案》《不德勒技术创新法案》,1982年颁布的《小企业创新开发法案》,1986年颁布的《联邦技术转让法案》,1988年颁布的《贸易与竞争法案》,1989年颁布的《国家竞争性技术转移法》,1996年颁布的《国家技术转移与升级法》,2000年颁布的《技术转移商业法案》,2013年颁布的《创新法案》等。这些法案为美国的技术转移和科技成果转化奠定了完善的法律保护体系。

02 设立专业机构转化

美国政府设立了多家官方转化机构促进科学与技术研发,其中最为重要的有美国国家标准化技术研究院(NIST)、美国国家海洋和大气管理局(NOAA)、美国国家电信和信息管理局下属的电信科学研究所(ITS)等三个联邦实验室。

03 设立中介机构转化

在美国,高校通常会建立法律、商业和专门人才等组成的中介机构进行成果转化,如哥伦比亚大学的“创新企业”、哈佛大学的“技术与商标许可办公室”、美国中部的“十校联盟”等。这些中介机构在推动科技成果转化方面发挥了积极的作用。

04 高校成立技术转移中心自主转化

美国的科技成果转化主要靠高校。美国高校的科技成果转化率和收益都位居世界前列,大学技术向产业界转移被认为是美国20世纪90年代高新技术快速增长的关键。如斯坦福大学规定,科技成果统一由学校设立的技术转化中心来实施转化工作,该转化中心由专职工作人员、律师、评估师组成,主要针对发明进行价值评估并制订相关知识产权保护与转让方面的法律服务。

日本:设立专门机构(TLO)促转化

日本自 20 世纪 50 年代确立了技术立国的发展战略后,从积极引进欧美先进技术到加强基础研究和应用研究创新,日本非常关注科研成果的产业化问题。

为促进科研成果尽快转化为现实生产力,日本政府 先后制定了《大学技术转让促进法》等一系列促进科研机构成果转化的法案,并通过国立大学和科研院所的法人化改革,形成了大学、科研机构、企业三者之间对科研成果的既独立确权又分工合作的良性循环模式。

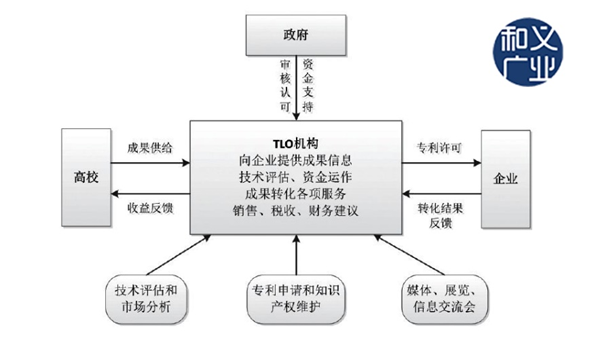

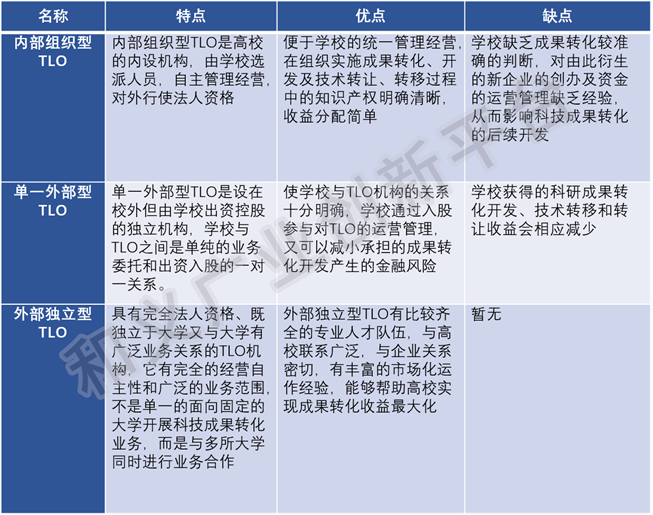

此外,日本高校科技成果转化工作主要靠设立的专门机构(即TLO)运作完成。自1998 年日本政府颁布实行TLO法以来,日本高校设立并经政府审核认可的TLO机构已有50 家,主要分布在研究型大学,其类型主要有以下几种:

01 政府宏观调控扶持转化

在德国,政府宏观调控模式一方面体现在立法、政策引导上;另一方面就是政府投入大量资金加大科技园区的建设。自1983年起,德国政府采取专项投资的办法在全国范围内建立了80多个类似科技园区的科技中心或创新中心,促进科技成果转移转化。

02 设立中介机构转化

在中介机构进行转化的过程中,德国政府与经济界紧密合作,通过政府部门、行业协会及金融机构等构建中小企业社会化服务体系网。

03 政府、银行和企业合作转化

为解决转化主体资金压力,德国政府设立专门负责部门,并联合银行资本、风投基金,在企业设立转化中心促进本国科技成果转化。中心建设的费用由政府、国家银行和企业按一定比例分担。中心不以盈利为主要目的,免费为转化企业提供咨询服务。

04 工业实验室直接转化

在德国,大多数企业从技术研发到产品生产、销售都在自己的工业实验室内完成。工业实验室体现了科学研究活动的多元化特征,开创了工业开发和利用科学的制度,并形成一种新的工业共同体研发模式。因此,德国科技成果的转化率非常高,且都非常顺利。

为确保以色列在世界经济格局中长期的创新优势, 以色列政府正在积极尝试推动科技创新发展的优 先领域以及战略方向的新转变,目前取得了一定 的新成效。

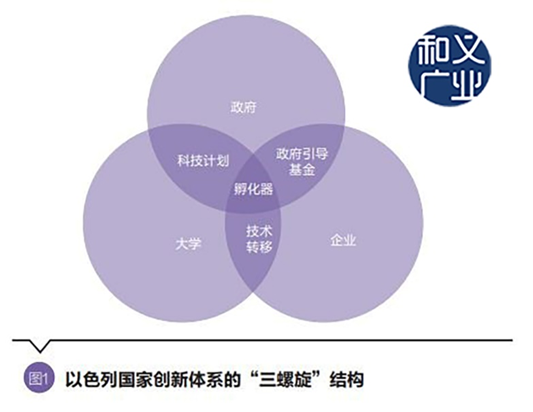

以色列由科技成果转化体系、环境支撑体系和科技金融体系等组成的国家创新体系,将政府、高校、企业联结在一起,形成三个主体各司其职又相互促进的“三螺旋”协同创新结构。

首先,构建科技成果转化体系,以高校技术转移公司为主体,从市场需求出发自下而上地推动科技成果向产业界转移,打通了高校和企业之间的合作通道;

其次,建设环境支撑体系,由政府出资设立科技计划和孵化器支持研发成果产业化和初创型科技企业成长,政府帮助高校解决早期研发投入匮乏的问题;

最后,创建科技金融体系,由政府出资建立引导基金发展风险投资产业,为孵化出的科技型中小企业提供资金支持。

最终形成由高校及技术转移公司负责原始创新和技术转移、企业主导技术熟化和商业化、以色列政府主导科技创新战略方向和健全政策保障支撑的架构。政府、高校、企业以技术的开发和商业化为核心进行紧密互动,进而促进科技创新与进步。

医疗器械、新材料、人工智能;

一定技术壁垒